Là dove il Senso della vita muore, qualcosa spinge chi non vuole morire a ricercare in se stesso l’energia per creare nuovi “mondi di senso” in cui dimorare. Un’operazione di linguaggio che per costruire le sue architetture si serve di segni già noti ma li manipola, li ricombina, secondo regole singolari. Questo genere di manipolazione viene normalmente riprovato e rifiutato, a meno che non sia operato da ben precise figure istituzionalmente autorizzate ad esplorare i limiti e le possibilità evolutive dei linguaggi: le avanguardie artistiche e letterarie.

Se ad attuare le manipolazioni più inaudite è però un contadino scarsamente scolarizzato o un internato in qualche istituzione totale le sue creazioni verranno facilmente cestinate, o se raccolte, sottoposte, con i loro autori, alle attenzioni degli operatori psichiatrici ed ai loro interventi normalizzatori.

Impostazioni metodologiche precedenti all’arte ir-ritata

La medicalizzazione di queste opere è stata messa in discussione da due correnti di pensiero che hanno attraversato l’Europa del XX secolo. Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, in Francia, il movimento surrealista, su stimolo di Jean Dubuffet, inizia a raccogliere materiali di questa natura coniando per essi la nozione di Art Brut. Negli anni della guerra, per scongiurare una loro possibile distruzione, le opere recuperate ripareranno in Svizzera, a Losanna, e costituiranno il primo fondo della Collezione di Art Brut di cui Michel Thévoz è oggi curatore.

Nel concepire l’Art Brut, Jean Dubuffet volle ribadire che non c’è arte dei folli più di quanto non ci sia un’arte dei dispeptici o degli artritici. Ciò che muoveva Dubuffet era la convinzione che la vera arte non dimori nei luoghi comodi fabbricati per lei, ma possa essere prodotta solo da chi è estraneo al sistema delle belle arti, con i suoi apparati di promozione ed i suoi cerimoniali, soltanto da “autori che elaborano le loro opere in una solitudine drammatica e per il loro solo incanto”. Queste creazioni non sono correlabili ad una qualche dimensione della loro soggettività, non portano alla luce qualche occulta realtà mentale, non proiettano nei disegni o nei quadri un’intimità sepolta e dissociata. Esse non esprimono né illustrano una qualche verità nascosta ma generano nello spettatore, a partire dallo stesso autore, una nuova realtà e la sua verità.

Anche la nozione di Écrits Bruts proposta da Thévoz non rimanda ad un rozzo analfabetismo degli autori, né ad un uso rudimentale della scrittura legittimata, ma ad una ro6ttura, ad una trasgressione sistematica dell’ordine del linguaggio.

In Germania, Hans Prinzhorn, psichiatra tra il 1917 e il 1921 nella clinica psichiatrica di Heidelberg si occupa in particolare delle pitture e dei disegni degli internati collezionando molte opere. Attualmente a Heidelberg si può visitare la Collezione Prinzhorn. L’interesse di Prinzhorn si orienta a individuare nelle caratteristiche principali delle opere dei ‘malati mentali’ il grado di manifestazione del processo di Gestaltung plastica; vale a dire di un certo insieme di funzioni psichiche non soggette a fattori individuali ed estranee ad ogni finalità sociale.

Secondo Prinzhorn sarebbero all’opera in ciascun umano dei processi vitali pulsionali “non sottoposti ad alcuna finalità esterna ma rivolti solo a se stessi”. Il bisogno d’espressione farebbe parte di questi processi, ed anzi ne sarebbe il principale. Il fatto che l’impulso di Gestaltung – secondo Prinzhorn – irrompa spontaneamente nei malati mentali, spesso da lungo tempo internati, può essere spiegato in questo modo: una capacità che è presente in ogni uomo ma che resta solitamente latente o si atrofizza (a causa del processo di civilizzazione), viene improvvisamente attivata. Le cause da prendere in considerazione sono, “da una parte, l’evoluzione interna o il cambiamento del malato, la sua rinuncia al mondo, il ripiegamento autistico su se stesso; dall’altra, il mutamento delle sue condizioni di vita, dell’ambiente, in particolare il distacco dal mondo esterno ricco di piccoli stimoli, e l’inattività”. Se l’ambiente è il fattore più importante, altri ambienti analoghi, come i conventi o le prigioni, dovrebbero favorire tale libera produzione. Ed infatti ‘altri ambienti analoghi’ – le istituzioni totali – confermano ampiamente questa ipotesi. Nella realtà per i reclusi la ‘rinuncia al mondo’, il ‘ripiegamento autistico su se stessi’, e la ‘evoluzione interna’, il ‘cambiamento’ che li accompagnano, non sono che risposte difensive a contesti relazionali totalizzanti e reclusivi. Per meglio dire si costituiscono come reclusioni volontarie in opposizione e per fare fronte a condizioni di involontaria reclusione, in istituzioni o in un relazioni chiuse. Ciò che emerge allora nella fortezza inespugnabile di quella reclusione volontaria non è tanto un improbabile ‘fondo psicologico genuino’ ma la produzione di un mondo di Senso per nutrire i sensi e la vita; un mondo la cui logica, grammatica e sintassi, i cui linguaggi, non sono facilmente riconoscibili dagli sguardi formati dalla logica, grammatica e sintassi della coscienza ordinaria, ma che non per questo possono essere svalutati, cancellati, ridotti a semplice manifestazione di una funzione biologica, di una “spinta di attività priva di scopo e sufficiente a se stessa”.

Un nuovo sguardo: l’arte ir-ritata

Antonin Artaud ha subìto nove anni di internamento manicomiale e, tra il 1943 ed il 1945, ben cinquantuno coma da elettrochoc. Grazie ai suoi quaderni ed ai suoi disegni ha evitato lo smarrimento. Egli ha anche rifiutato per sé e per le sue opere sia lo sguardo psichiatrico: “Non sopporto più di sentirmi dire signor Artaud lei delira”, che quello estetico: “I miei disegni non sono dei disegni, ma documenti, bisogna guardarli e capire quel che c’è dentro”.

Sembra utile riportare queste osservazioni di Antonin Artaud perché anche il nostro sguardo si differenzia fortemente sia da quello psichiatrico-criminologico, che osserva le opere delle persone internate come segni di una qualche malattia mentale o devianza criminale, sia da quello estetico. Per quanto attiene al primo appaiono emblematiche le considerazioni di Cesare Lombroso al processo contro l’anarchico Passanante del 1879, definito grafomane solo perché “non si addice ad uno sguattero acuire l’ingegno scrivendo continuamente e progettando repubbliche ideali”. Ancora oggi purtroppo è possibile ritrovare la definizione di “pittura schizofrenica”, le cui caratteristiche sarebbero: perseverazione (comparsa ripetitiva di segni), bourrage (presenza di tracciati che mirano a colmare tutto il foglio), asimmetrie o viceversa ricerca esasperata delle simmetrie nonché simbologie pseudo occulte. Lo sguardo estetico è riemerso di recente in Italia in alcune rassegne di arte irregolare nelle quali i documenti di cui ci stiamo interessando sono stati messi a confronto con le produzioni degli artisti modellati ed affermati nel campo della cultura ufficiale. L’arte irregolare rifiuta di confinare l’“arte dei folli” in sezioni specifiche, e si muove nella prospettiva di un nuovo statuto disciplinare in cui tutte le pratiche artistiche, incluse quelle di alcuni autori tradizionalmente collocati nell’alveo dell’Art Brut, vengono considerate parte della storia dell’arte contemporanea.

Nata al di fuori del binomio “arte o follia” la nostra ricerca guarda l’espressione creativa come prodotto di una dissociazione identitaria, come elaborazione mediante cui una identità della persona aiuta la persona nel suo insieme a lenire la sua sofferenza, a non morire. Solo successivamente definita come disturbo dalla psichiatria, la parola dissociazione viene usata per la prima volta sul finire dell’Ottocento dal filosofo e medico francese Pierre Janet come condizione ordinaria dell’esistenza umana. Di fronte alle sofferenze psicologiche che s’incontravano all’ospedale della Salpetrière, sembrò lecito a Janet dubitare del mito dell’Io e rappresentarsi l’unità personale come insieme di esistenze psicologiche simultanee.

Anche noi, sulla scia dei lavori di Janet e di altri ricercatori contemporanei, come Hilgard, Ludwig, Georges Lapassade, usiamo la parola dissociazione in chiave non patologica. La documentazione raccolta ci porta inoltre a segnalare un’ulteriore differenza nell’ambito delle dissociazioni creative tra quelle che portano alla formazione di una “identità rifugio” e quelle che formano, invece, una “identità di presenza”.

“Quando dipingo, spengo le luci su un mondo e le accendo su un altro, getto sulla tela ciò che vivo in quel momento, scarico e mi sento meglio”, questo dichiara Giuseppe Scirocco, dipingendo i suoi quadri ad olio dall’ergastolo.

C’è qui il ricorso alla fantasia che, consentendo una fuga immaginaria, illusoria, rende in qualche modo possibile creare un mondo sostitutivo. Come il bruco verde si crea un bozzolo in cui rinchiudersi per attuare la sua metamorfosi in farfalla, così il recluso può crearsi una personalissima prigione di segni in cui proteggersi e tentare una riunificazione delle sue parti dissociate intorno ad una nuova identità. Caratteristica saliente di questa dissociazione creativa è la contrapposizione, alla sofferenza inflitta dalla privazione del contesto relazionale aperto, di un atto creativo di segni capaci di dare vita, forma ed espressione a nuove relazioni immaginarie. Un atto e non il suo prodotto. Questi linguaggi, infatti, non possono prescindere dalla ripetizione instancabile dell’atto che li genera, perché solo in questa ripetizione, nel suo farsi e disfarsi, il dolore esistenziale momentaneamente si acquieta e comunque si ritira sullo sfondo. Nell’atto è il corpo stesso che si mette in gioco, gioca, appunto, e così facendo libera endorfine, beta endorfine, encefaline, vale a dire oppiacei analgesici, come nell’esperienza estatica. I mondi di segni creati da queste forme di dissociazione creativa diventano però prigioni: prigioni volontarie. Nondimeno, essi hanno anche una valenza terapeutica. E in questa prospettiva possono essere portatori paradossali di autoguarigione.

“Ci sono pensieri – scrive Sebastiano Tafuri, dopo trent’anni di reclusione manicomiale – capaci di agire come farmaci: ‘pensieri medicali’. Pensieri che aiutano ad aumentare le forze e a raggiungere le Alte Quote dalle quali si possono sorvolare ed esplorare le sottostanti paludi”. Quelle paludi che si frappongono ad un vissuto di libertà con la sua sposa, la sua famiglia, la sua casa.

Il nodo struggente che lega i fili interiori del mondo immaginario in cui Sebastiano si rifugia, si riassume in due secche parole: solitudine esistenziale. Solitudine non voluta, risultato di un internamento che egli ha vissuto istante dopo istante come una perdurante tortura: “Un trentennale che non a torto potrei dire di tortura”. Colui che crea questi mondi medicali tendenzialmente non vorrebbe più uscirne perché fuori di essi ritroverebbe immediatamente i mondi reali da cui fugge. E questa è senz’altro la loro implicazione più pericolosa.

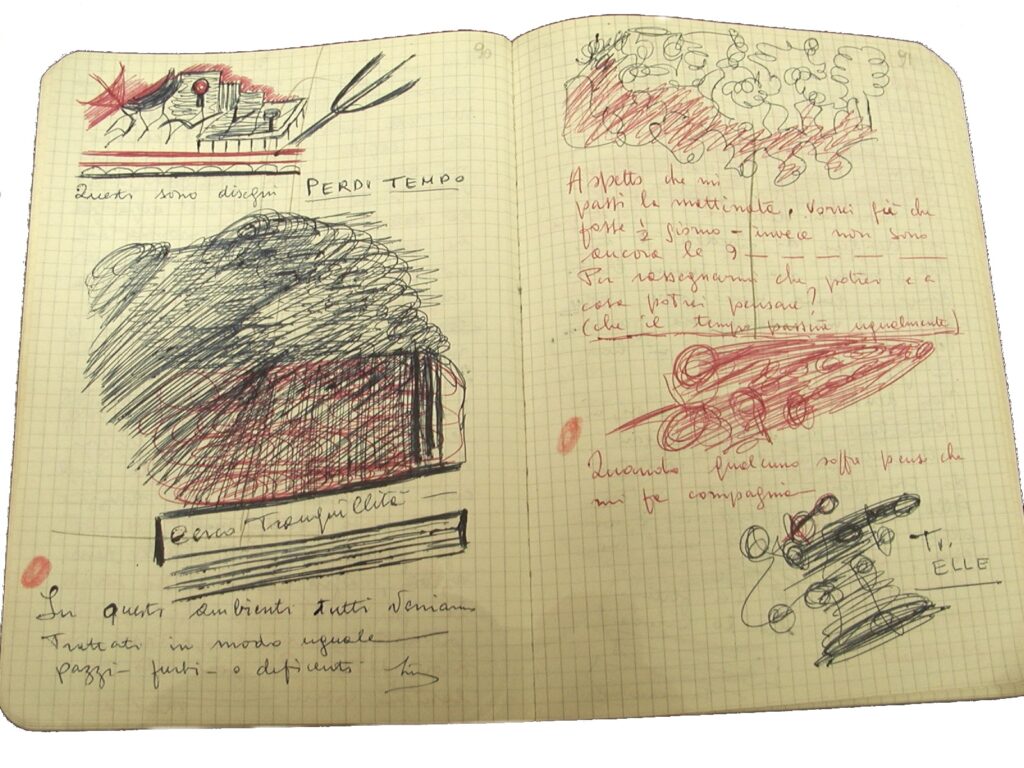

“Scrivere è come una catena, più scrivo e più provo meno pena” osserva infatti Lia Traverso, con lucida consapevolezza, nel suo quaderno del gennaio 1970 dall’Ospedale Psichiatrico S. Maria della pietà di Roma.

A differenza di chi si autoreclude in un mondo rifugio chiudendo gli occhi sul contesto doloroso che lo imprigiona, Lia Traverso non chiude gli occhi neppure su quest’aspetto paradossale della sua attività scrivente. I quaderni che lei incessantemente scrive, scarabocchia, disegna, costituiscono un diario in presa diretta, un’osservazione continua dei propri pensieri e sensazioni e di ciò che intorno le accade. Ma, allo stesso tempo, essi sono un modo per non identificarsi con ciò che esperisce. È forse frutto proprio di questa disidentificazione la consapevolezza, maturata da Lia, che, proprio per il suo aspetto lenitivo, anche l’attività scrivente, così vitale, può diventare una prigione. Le pagine in tempo reale dell’autrice sembrano rimandare ad un esercizio di presenza mentale, come se a prendere le redini della scrittura di Lia Traverso fosse una componente identitaria che fa da testimone della sua vita.

“Con lo scrivere riesco a passare il tempo, però non lo posso chiamare distrarmi, perché è un continuo pensare a me stessa”. Un continuo fluire nelle discontinutà della propria vastità identitaria. D’altra parte, anche nella normalità della vita quotidiana, nelle istituzioni ordinarie che regolano la vita sociale di ciascuno, le persone possono trovarsi implicate in tipi di relazioni e di vincoli che generano un profondo malessere. E, inoltre, la dinamica di inclusione/esclusione nelle società attuali genera un sempre maggior numero di esclusi. E così incontriamo “mondi medicali” un po’ ovunque intorno a noi.

Il nostro lavoro, nato nelle istituzioni totali, si è negli ultimi anni, anche grazie alla progressiva decarcerizzazione dei soci fondatori della cooperativa, confrontato con la società ordinaria, attraverso la pubblicazione dei libri e le attività seminariali. Questo incontro ci ha spinto ad ampliare la nostra sfera di attenzione sulle risorse vitali che vengono attivate nelle istituzioni ordinarie arricchendo così sia la documentazione sia il lavoro di ricerca.